| 窖窯 ・ 穴窯 ・ あながま |

|---|

| 窖窯・穴窯(あながま)とは、単房式登窯のことです。 |

| 備前焼の母体となった須恵器の時代より使われてきた 現在、主流の連房式登窯以前にあった窯です。 |

| 焚口から煙突まで仕切りがないため連房式登窯に比べて、 窯の中の温度差、雰囲気(還元 酸化)に差が出やすく 又、炎の流れがはっきりと作品に現れます。 木炭をいれない為に、すべて、『自然桟切り』 (しぜんさんぎり)になり、『炭桟切り』(すみさんぎり) とは異なります。 |

| 窖窯の窯焚きでは、赤松を主に使用し雑木(クヌギ、カシ、 サクラ等)を少し混ぜることにより、『ゴマ』の色に変化を つけることもあります。 |

| ■歴史■ |

| 中国で3,500年ほど前に発明され、 朝鮮半島に4世紀頃伝わり 日本には、5世紀頃に朝鮮半島百済から 伝わったといわれています。 この窯の技術により須恵器が焼かれるようになりました。 |

| 須恵器を母体とする備前焼は、須恵器を焼いていた窯 (窖窯)を継承して焼成が行われます。 大きさは、4~6m、幅1~2m程度であり分炎柱(ぶんえんちゅう)のない比較的小さい窯でした。 瀬戸内町(旧長船町)須恵一帯の古窯跡はこのタイプです。 大阪府の陶邑(すえむら)古窯群のような古い窯跡も分焔柱 がないタイプの窯です。 猿投(さなげ)では分焔柱が無いものと有るものと 2種類あります。 |

| 官製品としてあった須恵器は 中央集権から地方分権への 移行に伴って民間の地元消費の産品として 出回るようになります。 鎌倉時代には、備前独自のスタイルを確立していますが、 大量生産、コストダウンの為、桃山時代には窯が大型化し 30m以上の共同窯となっていきます。 窯のアーチが大きくなると構造的に難しくなります。 その為、天井が崩れないように木を芯にして藁縄を巻き、 それに耐火粘土を塗りつけて柱としています。 これまで半地下式といわれていましたが、伊部の南大窯は 最新の調査で地上に作られたものと判明しました。 |

| 大窯ではその大きさから 必然的に酸化ぎみの焼成となり、 それが茶人の好みに適いました。 一方、珠洲焼では、須恵器時代の小窯での還元焼成が続き、 酸化焼成の備前焼との全国的な物流競争に敗れ、 やがて廃れました。 備前焼は茶道具・日用品として全国展開していきます。 |

| しかし、江戸時代中期ごろから 煎茶趣味、磁器の台頭など需要が変化しました。 そのため、コストダウンをはかって小型の連房式登窯 (天保窯)が導入され、窖窯は備前の歴史上から消えます。 |

| しかし、昭和40年代に、窖窯再現の気運が高まり、 築窯する人も増えてきました。 |

| ■特徴■ |

| 現在の窖窯は 一般的には、2種類に分けられます。 |

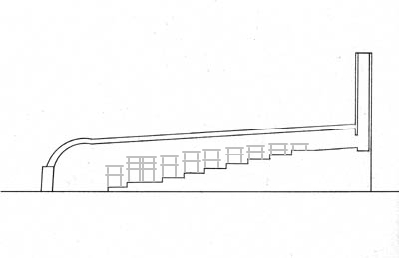

| ①完全地下式窖窯 斜面にトンネルを掘って窯を作る。 正面の焚き口のみで、横焚き口がありません。 |

| ②半地上式窖窯(半地下式窖窯) |

| ・斜面に溝を掘って木を芯柱にして、 アーチを篠竹等で作り土を被せて側壁と天井を作る。 備前の窯は、窯跡のクレ(残骸)に この跡が付いているものが多く見られます。 |

| ・斜面を削って床面をつくり レンガ、ランマで壁、天井を作る。 築窯の実際はコチラ |

| 小窯では、焚口が正面一ケ所のみ、 大窯になると横焚口がつきます。 窯自体が煙突状なので、立派な煙突を必要としません。 |

| ■窯跡が多い理由■ |

| 近場に燃料(木材)がなくなると、燃料を求めて移動し、 又、窯が崩れると修理される例もありますが、 多くはそのまま放棄され、窯を別の場所に築きなおす事が 多かったようです。 その為、邑久町寒風(さむかぜ)、長船町須恵(すえ)、 熊山町可真(かま)には多くの窯跡が残ります。 |

|

| 穴窯の断面図 |

| HOME |