| 平賀城 |

| 佐久市 |

|

=作成中= |

|

|

| 跡部館 |

| 佐久市 |

|

=作成中= |

|

|

| 前山城 |

| 佐久市 |

|

=作成中= |

|

|

| 望月城 |

| 佐久市 |

|

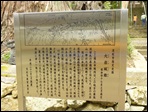

平安時代に滋野重俊が望月氏を名乗って居城を築いたのがはじまりだそうです。望月氏は清和源氏の流れを組む滋野氏の一族です。鎌倉時代は望月国親と重俊の親子が木曽義仲の挙兵に従ったそうです。戦国時代は望月昌盛が当主で、武田信玄の佐久侵攻で滅ぼされてしまいました。余談ですが、望月盛昌の娘は武田信繁(信玄の次弟)に嫁ぎ、望月信頼(武田義勝とも呼ばれる)と武田信豊を産んでいます。望月氏は川中島の戦いで信繁隊となった為に討死した一族、武田勝頼(信玄の4男)に従って設楽原で討死した一族が居たものの、武田氏の滅亡後に徳川家康に降りた武田氏の旧臣・依田信蕃の凱旋によって家康に従って生き延びた一族が居るそうです。写真は望月氏の菩提寺・城光寺(曹洞宗)の駐車場にあった望月城跡への遊歩道の標識です。

|

|

|

| 矢嶋城 |

| 佐久市 |

|

=作成中= |

|

|

| 春日城 |

| 佐久市 |

|

=作成中= |

|

|

| 岩尾城 |

| 佐久市 |

|

=作成中= |

|

|

| 雁峰城 |

| 佐久市 |

|

=作成中= |

|

|

| 稲荷山城 |

| 佐久市 |

|

築城年代と歴史は共に不詳ですが、武田信玄が佐久侵攻の際に駐屯したという記録が残っているそうです。稲荷山城は甲州街道沿いにあって千曲川が流れる丘陵地に築かれた天然の要害だったそうです。天正10年に武田氏が滅ぶと、信濃に入った徳川家康が松平家忠に命じて改修させたとき記録も残っているそうです。3年後に起きた上田合戦では、上田城に立て篭もった2千の真田昌幸に敗れた8千の徳川家康が稲荷山城に引き上げたそうです。戦後、小諸城に入った芦田康国は稲荷山城の破却を命じたので幕を閉じたそうです。麓には稲荷山神社があり、稲荷山配水池の赤い建物が目を引いたのですが、山頂にズドドーンと立つロケット型の展望台が佐久市内のどこに行っても目立って見えました。

|

|

|

| 根井氏館 |

| 佐久市 |

|

=作成中= |

|

|

| 室賀城 |

| 上田市 |

|

=作成中= |

|

|

| 原畑城 |

| 上田市 |

|

=作成中= |

|

|

| 染屋城 |

| 上田市 |

|

=作成中= |

|

|

| 浦野城 |

| 上田市 |

|

=作成中= |

|

|

| 浦野氏館 |

| 上田市 |

|

=作成中= |

|

|

| 塩田城 |

| 上田市 |

|

=作成中= |

|

|

| 吉沢城 |

| 上田市 |

|

=作成中= |

|

|

| 手塚館 |

| 上田市 |

|

平安末期に木曽義仲の家臣・手塚光盛が塩田平に居館を構えたのがはじまりだそうです。手塚氏は諏訪神社・下社の神職を務めていた金刺一族の流れを組んでいます。光盛は篠原の合戦(木曽義仲と平維盛が加賀国で起きた戦い)で斎藤実盛を討ち取った武将だそうです。しかし、義仲と源頼朝が対立すると、兄の頼朝が送った源範頼と源義経の軍勢によって、粟津で義仲と共に光盛は戦死してしまいました。写真は手塚氏の居館跡にあった倉沢家の門で、代々庄屋だとのことでした。門は火事に遭ってしまったのか、焼けた跡が生々しかったです。余談ですが、NHKのファミリーヒストリーで「手塚治虫」のことを取り上げていたのを見た際、彼が信濃国の豪族の出身だったことを知ったので、居館跡に行けて良かったです。

|

|

|

| 岡城 |

| 上田市 |

|

=作成中= |

|

|

| 中城館 |

| 上田市 |

|

鎌倉時代に飯沼行俊が築いた居館だそうです。行俊の父親は依田実信で、木曽義仲に仕えていた重臣でした。実信は依田氏を興した信濃源氏で、実信の祖父は源為公といい、源義家とはイトコに当たります。義仲が挙兵すると、実信は義仲を依田城に迎え入れて、自らは高築地館に移り住んだそうです。実信は倶利伽羅峠の戦い(越中国と加賀国の境にある倶利伽羅峠で義仲の3万と平氏の10万が衝突した合戦)で3千の軍勢を引き連れて活躍したということが、「源平盛衰記」に見られます。しかし、義仲が滅亡すると、飯沼庄に入った実信の息子・行俊が居館を築いて飯沼氏を名乗ったのはその頃だということです。写真は30分もかけて探して見つけた由来板で、城跡とは関係ない場所にありました。

|

|

|

| 依田城 |

| 上田市 |

|

=作成中= |

|

|

| 丸子城 |

| 上田市 |

|

=作成中= |

|

|

| 小諸城 |

| 小諸市 |

|

=作成中= |

|

|

| 鍋蓋城 |

| 小諸市 |

|

=作成中= |

|

|

| 御影陣屋 |

| 小諸市 |

|

=作成中= |

|

|

| 耳取城 |

| 小諸市 |

|

築城年代は定かではないが、鎌倉時代(8代将軍・北条時宗の時代)大井光長(大井城主)の4男・大井行氏によって築かれたのがはじまりだそうです。戦国時代には武田信虎(信玄の父)に降りました。大井政成が城主のときに武田勝頼(信玄の4男)が織田信長によって滅ぼされ、その数カ月後に信長が本能寺で倒れると、徳川家康に従って佐久平へ進軍した武田氏の旧臣・依田信蕃に降伏しました。政成は小諸城に入城した松平康国(信蕃の嫡男)にも仕えていましたが、松平康真(康国の嫡男)が上州藤岡に転封すると、政成はそれに従うと、耳取城は廃城になりました。余談ですが、康国の母は跡部勝資といい、武田信玄の側近でした。写真は県道78号沿いにあった耳取城跡の石碑です。

|

|

|

| 手城塚城 |

| 小諸市 |

|

=作成中= |

|

|

| 富士見城 |

| 小諸市 |

|

=作成中= |

|

|

| 長窪城 |

| 長和町 |

|

戦国時代に小笠原氏の一族・大井貞隆が居城として構えていました。武田晴信(後の信玄)が佐久に侵攻すると、貞隆の家臣・相木昌朝と芦田信守が内応してしまったため、長窪城は落城しました。この戦いで貞隆の弟・大井貞清の内山城も降伏しました。貞隆は抵抗したことを咎められて甲府に連行されて自害しました。貞清は開城したので、その後武田氏に仕えるようになりました。武田氏の滅亡後、小県一帯は真田昌幸の領地となりましたが、昌幸が上田城を築くと長窪城は廃城になりました。余談ですが、貞隆を見限って武田氏に内応した昌朝は晴信からの信頼が厚かったことで、主な合戦で活躍しました。昌朝の次男は山県昌景の娘を娶り、長女は真田昌輝(昌幸の次兄)に嫁いでいます。写真は国道254号沿いにある標識から車で駆け上がった所にあった石碑です。

|

|

|

| 芦田城 |

| 立科町 |

|

=作成中= |

|

|

| 村松殿館 |

| 青木村 |

|

=作成中= |

|

|

| 勝見城 |

| 佐久穂町 |

|

=作成中= |

|

|

| 楯親忠館 |

| 佐久穂町 |

|

=作成中= |

|

|

| 上田藩主屋敷 |

| 上田市 |

|

=作成中= |

|

|

| 松尾城 |

| 上田市 |

|

=作成中= |

|

|

| 真田幸隆屋敷 |

| 上田市 |

|

=作成中= |

|

|

| 天白城 |

| 上田市 |

|

=作成中= |

|

|

| 祢津城 |

| 上田市 |

|

築城の時期は不明ですが、この地域を支配していた土豪・祢津氏の居城がありました。祢津氏は海野氏の庶流(清和源氏)です。鎌倉時代に木曽義仲が挙兵したとき、源頼朝の命を受けた祢津貞行と禰津信貞が討伐の軍勢を出したという記録が残っています。戦国時代は祢津元直が城主で、武田信虎(信玄の父)の小県侵攻で降伏しています。「高白斎記」によれば、元直の娘が武田晴信(後の信玄)に側室「祢津御寮人」として迎えられています。元直の嫡男・祢津政直は信玄と勝頼の2代に仕えて上州箕輪城代を務めるなどの目覚ましい活躍をしていましたが、長篠の戦いで戦死してしまいました。祢津城は、上ノ城、下ノ城、戌亥ノ馬場の3つの曲輪で構成された山城で、地元では祢津城山と呼ばれています。写真は城山の麓にあった「祢津城山」と書かれた標柱です。

|

|

|

| 高遠城 |

| 高遠町 |

|

=作成中= |

|

|

| 的場城 |

| 高遠町 |

|

=作成中= |

|

|

| 山田城 |

| 高遠町 |

|

=作成中= |

|

|

| 箕輪城 |

| 箕輪町 |

|

=作成中= |

|

|

| 福与城 |

| 箕輪町 |

|

=作成中= |

|

|

| 大出城 |

| 箕輪町 |

|

=作成中= |

|

|

| 上ノ平城 |

| 箕輪町 |

|

=作成中= |

|

|

| 羽場城 |

| 辰野町 |

|

=作成中= |

|

|

| 荒神山城 |

| 辰野町 |

|

=作成中= |

|

|

| 有賀城 |

| 諏訪市 |

|

=作成中= |

|

|

| 千野氏屋敷 |

| 諏訪市 |

|

=作成中= |

|

|

| 武居城 |

| 諏訪市 |

|

=作成中= |

|

|

| 大熊城 |

| 諏訪市 |

|

=作成中= |

|

|

| 金子城 |

| 諏訪市 |

|

=作成中= |

|

|

| 北ノ城 |

| 宮田村 |

|

=作成中= |

|

|

| 小田切城 |

| 宮田村 |

|

=作成中= |

|

|

| 干沢城 |

| 茅野市 |

|

=作成中= |

|

|

| 岡谷城 |

| 岡谷市 |

|

=作成中= |

|

|

| 花岡城 |

| 岡谷市 |

|

=作成中= |

|

|

| 小坂城 |

| 岡谷市 |

|

=作成中= |

|

|

| 春日城 |

| 伊那市 |

|

=作成中= |

|

|

| 殿島城 |

| 伊那市 |

|

=作成中= |

|

|

| 小出城 |

| 伊那市 |

|

=作成中= |

|

|

| 村岡城 |

| 伊那市 |

|

=作成中= |

|

|

| 藤沢城 |

| 伊那市 |

|

=作成中= |

|

|

| 福島正則屋敷 |

| 高山村 |

|

元和5年(3代将軍・徳川家光の時代)に福島正則(豊臣秀吉の重臣)が広島城の無断修理を理由に安芸国(50万石)を没収され、この地に転封を命じられた際に屋敷を構えた場所です。103メートルと70メートルの方形単郭を持つ屋敷で、高井野藩2万石の政庁として使われていました。5年後に正則が64歳で病死すると、幕府側の検視・堀田正吉(春日局の義理の娘婿)が到着する前に、家臣によって荼毘されてしまったため、福島家は家禄を没収されてしまいました。北方向500メートル行ったところに福島正則荼毘所跡があるのですが、興味が無かったので行きませんでした。現在の屋敷跡は高井寺(浄土真宗)が建ち、写真の高さ2メートル程度の石垣が遺構として残っていました。

|

|

|

| 小布施陣屋 |

| 小布施市 |

|

元禄14年(5代将軍・徳川綱吉の時代)に幕府の天領として陣屋(代官所)が置かれたのがはじまりです。代官の市川孫右衛門が行政をしていた所になります。15年後の正徳5年に近くにある中野陣屋の管轄に統合されると、小布施陣屋は廃止されました。陣屋は日本のあかり博物館のある一帯に築かれていて、敷地の端に陣屋があったことを示す石製の小さな陣屋稲荷と木製の標柱が建っていました。写真は旧街道沿いにあった小布施陣屋の由来板で、観光客で賑わっていました。愛車に乗り込むと、中野陣屋県庁記念館(中野陣屋跡)に向かって走らせました。

|

|

|

| 六川陣屋 |

| 小布施市 |

|

寛政4年(11代将軍・徳川家斉の時代)に幕府の命令で越後国の椎谷藩の飛び地を支配する政庁として堀直之が六川の地に陣屋を置いたのがはじまりだそうで、明治の廃藩置県まで続きました。直之は大坂の夏ノ陣における道明寺の戦いで、大坂方の薄田兼相(通称は薄田隼人)を討ち取っています。陣屋は六川通りに面して築かれ、東西35間・南北70間の敷地に庁舎や御殿、藩士長屋を配置していました。写真は稲荷神社で、参道の両脇に六川陣屋があったことを示す標柱と由来板が設置されていました。

|

|

|

| 高梨氏館 |

| 中野市 |

|

鎌倉時代にこの地域を支配する高梨氏によって築かれたのがはじまりだそうです。高梨氏は源頼季(清和源氏)を始祖とする説があります。南北朝時代は高梨一族を挙げて北朝方に付いていたそうです。戦国時代は高梨政頼が当主で上杉謙信に付いて武田信玄と戦っていました。余談ですが、政頼の娘・於北は真田信綱(真田昌幸の長兄)に嫁いでいます。時代が変わり、上杉景勝(謙信の養子)が会津や米沢に転封になると、高梨氏も上杉家臣として同行したため、居館は廃止になりました。昭和62年にあった発掘調査で、城門跡1棟、礎石建物跡5棟、掘立柱建物跡7棟、武家庭園跡などが確認されています。現在は東西約130メートル、南北約100メートルの規模で土塁や水堀などが良好に残っています。写真は高梨氏館跡公園内にあった石碑「高梨氏館跡」です。

|

|

|

| 中野陣屋 |

| 中野市 |

|

天領を支配する政庁として江戸幕府の命令で陣屋が置かれたのがはじまりだそうです。江戸時代を通じて、小布施陣屋や西條陣屋などの周囲にあった陣屋が廃止され、中野陣屋の管轄に統合されています。明治3年に中野県庁が置かれると、そのまま陣屋の建物は利用されました。しかし、わずか10カ月後に起きた中野騒動(高井郡で起きた世直し一揆で600名の逮捕者が出た事件)で焼失すると、県知事は中野での県庁再建を断念し、長野市への移庁を政府に上申し、太政官布告によって長野県が成立しました。写真は中野陣屋県庁記念館にあった標柱と由来板です。

|

|

|

| 西條陣屋 |

| 中野市 |

|

寛永元年(3代将軍・徳川家光の時代)に正則が64歳で病死すると天領となったため、幕府の命令で新たに支配する政庁として西條陣屋を置いたのがはじまりだそうです。陣屋は東西59メートル、南北65メートルの敷地を持っていました。代官の設楽長兵衛と設楽孫兵衛の2名が中心になって行政担当していました。66年後の慶安3年に近くにある中野陣屋の管轄に統合されると、西條陣屋は廃止されました。写真は民家にあった長屋門で、西條陣屋の裏門を移転したものだそうです。長屋門の前に、石碑「西條陣屋旧跡」と由来板がありました。西條陣屋の唯一の遺構なので、中野市が買い取って修復、および管理して欲しいなと思いました。

|

|

|

| 大岩城 |

| 須坂市 |

|

室町時代に豪族・須田氏が馬陰山に築いたのがはじまりです。須田氏は清和源氏の流れを持つ井上為実を始祖に持つ支族です。戦国時代の須田一族は、上杉謙信に付いた大岩城の須田満国と満親の親子、武田信玄に付いた須田城の須田信頼と信正の親子が対立しました。川中島の合戦では武田軍に大岩城を攻略された満国と満親の親子は謙信を頼って居城を脱出しました。武田氏が滅亡して北信が上杉景勝(謙信の甥)の支配下に置かれると、満国と満親の親子は大岩城を取り戻しただけではなく、対立していた須田城を接収しました。江戸時代初期に景勝が会津に移封となったとき、須田氏は景勝に従って会津に移ると大岩城と須田城は廃城になりました。写真は馬陰山にあった須坂藩の祈願寺である蓮生寺(浄土真宗)で、本堂の前に大岩城の由来板がありました。

|

|

|

| 須田氏館 |

| 須坂市 |

|

室町時代に豪族・須田氏が馬陰山に大岩城を築いた際に平時用として居館も一緒に築いたのがはじまりです。須田氏は清和源氏の流れを持つ井上為実を始祖に持つ支族です。戦国時代の須田一族は、上杉謙信に付いた大岩城の須田満国と満親の親子、武田信玄に付いた須田城の須田信頼と信正の親子が対立しました。川中島の合戦では武田軍に大岩城を攻略された満国と満親の親子は謙信を頼って居城を脱出しました。武田軍の侵攻があった際、馬陰山の麓にあった居館があった一帯は焼き払われてしまいました。兵糧蔵跡からは炭化した米や栗、石臼などが出土したそうです。写真は蓮生寺(浄土真宗)の登山道の前にあった須田氏居館跡のことが書かれていた由来板です。

|

|

|

| 須坂陣屋 |

| 須坂市 |

|

大坂の夏の陣の恩賞で信濃国の高井郡4000石を与えられた堀直重が須坂藩を立藩した際に政庁として須坂陣屋を置いたのがはじまりです。以後堀家14代の256年間の政庁として明治維新の廃藩置県まで続きました。代々の藩主は、大坂加番、駿府加番、二条加番、日比谷加番などを歴任した者が多かったです。現在は須坂小学校や奥田神社の付近に高さ1メートルから2メートル程度の石垣が残っていました。写真は天明2年(10代将軍・徳川家治の時代)に8代藩主・堀直郷が建てた鐘楼で、陣屋で唯一現存する遺構となります。残念だったのは逆光で、鐘楼の前が駐車場となっていて車が邪魔で気に入った角度で撮れなかったことです。

|

|

|

| 須田城 |

| 須坂市 |

|

室町時代に豪族・須田氏が臥竜山に築いたのがはじまりです。須田氏は清和源氏の流れを持つ井上為実を始祖に持つ支族です。戦国時代の須田一族は、武田信玄に付いた須田城の須田信頼と信正の親子、上杉謙信に付いた大岩城の須田満国と満親の親子が対立しました。武田に付いた満親は海津城の城将として守備を任されたことがあります。武田氏が滅亡して北信が上杉景勝(謙信の甥)の支配下に置かれると、須田城は上杉に付いた満国と満親が接収しました。江戸時代初期に景勝が会津に移封となったとき、須田氏は景勝に従って会津に移ると須田城は廃城になりました。城山には須坂藩主になった堀氏の霊廟が安置されている観音堂があり、そこからは須田氏の宗家である井上城がある城山が見えました。写真は城山である臥竜山で、駐車場から撮影しました。

|

|

|

| 飯山城 |

| 飯山市 |

|

築城の時期は不明ですが、信濃源氏の流れをくむ泉氏が構えたのが最古だそうです。千曲川の北面にある丘陵に築かれた平山城です。戦国時代には武田信玄に対する上杉謙信の前線基地として利用され、高梨政頼(村上義清の義兄で、なおかつ真田信綱の義父)が守備していた時期がありました。謙信亡き後に起きた家督争いで、上杉景勝に付いた小森澤政秀が接収したものの、後に武田勝頼との和睦によって武田方に割譲されました。江戸時代には松平忠輝(徳川家康の6男)が飯山城に入ったのが飯山藩のはじまりです。以後、皆川氏,堀氏,佐久間氏,松平氏,永井氏,青山氏,本多氏と次々と藩主が変わって、明治維新を迎えました。謙信のファンであるお袋は満面の笑顔で「謙信が駐屯した城なのね!」とつぶやきながら散策していました。写真は城内にあった旧城門です。

|

|

|

| 大倉崎城 |

| 飯山市 |

|

築城の時期は不明ですが、城主は竹内源内だと伝えられているそうです。大きな単郭を持ち、三方に土塁と空堀を巡らせた居館程度の規模だったそうです。越後から平丸峠などの関田山脈を越えて運ばれてくる塩屋魚などの海産物を積み込んだ拠点として栄えていました。常磐大橋の建設に伴う発掘調査で、白磁,青磁,越前焼き,珠州焼きなどの焼き物や古銭、鉄製品、硯などが出土したことから、室町時代に使用されていたことが分かりました。写真は国道117号線・常磐大橋の西側にあった説明板で、城跡を国道117号線が見事に分断していることが分かりました。城跡は良好に残り、公園として残されていました。周辺は何もなかったので、なぜ数十メートル程度ずらして城跡を保全してくれなかったのか、飯山市教育委員会に対して疑問を抱いてしまいました。

|

|

|

| 中条城 |

| 飯山市 |

|

築城の時期は不明ですが、千曲川左岸地域に拠点を置いた国衆・今清水氏が築いたのがはじまりだそうです。千曲川左岸に連なる尾根の上に築かれた城で、現在は石塁と土塁が残っています。今清水氏は信濃源氏の流れをくむ泉氏八家(今清水氏,尾崎氏,上倉氏,上堺氏,大滝氏,中曽根氏,奈良沢氏,岩井氏)の1つです。戦国時代には上杉謙信に仕えて飯山城を守る支城として武田勢に備えていました。上杉景勝(謙信の甥)が会津に移封となると今清水氏も従ったために、中条城は廃城となりました。写真は中条城のある城山で、麓には帰農した今清水氏の一族の末裔が麓に住んでいました。

|

|

|

| 替佐城 |

| 中野市 |

|

築城の時期は不明ですが、千曲川の西岸の上に築かれた城です。川中島合戦では武田方の武将・小幡信貞(上州小幡氏で長野業正の娘婿)が入城し、最前基地として重要な役割と、上杉方の飯山城へ通じる谷街道を西側から押さえる拠点としての役割を果たしていたようです。写真は替佐城址公園の駐車場の入口付近に設置されていた城址碑です。駐車場には説明板が設置されていました。

|

|

|

| 永井城 |

| 中野市 |

|

築城の時期と城主は不明ですが、班川を眼下に眺める河岸の上に築かれた2郭式の城です。川中島合戦では武田氏の支配下に入り、最前基地として重要な役割を果たしていたようですが、守備していた武田方の武将の名前が分かりませんでした。写真は真宝寺(浄土真宗)の本堂で、説明板を見ると「江戸時代初期につくられた館跡で元禄年間に真宝寺が建立される。現在、城跡、城下、堀などの地籍や地名が残っている。」と書かれていました。上信越自動車道の豊田飯山インターを出て県道362号を南下して替佐城に向かって愛車を走らせていたときに、立派なたたずまいの真宝寺(浄土真宗)の本堂を見つけたので、Uターンして寄り道して偶然に永井城跡であることが分かりました。

|

|

|

| 松本城 |

| 松本市 |

|

=作成中= |

|

|

| 野尻城 |

| 信濃町 |

|

野尻城(別名:琵琶島城)が築かれた時期は定かではないのですが、古くから信越国境にあった要衝で、近くには沼尻関所がありました。戦国時代には武田信玄と上杉謙信がこの城を巡って争奪戦を繰り広げた場所だそうです。野尻城は野尻湖に浮かぶ琵琶島に築かれた城で、対岸にある尾根上には野尻新城が築かれています。写真は琵琶島にある宇賀神社の鳥居で、弟と信州旅行に行ったときに、足漕ぎボートを借りて上陸したことがあります。信玄と内通の噂があった長尾政景(謙信の兄であり上杉景勝の父でもある)を、城主の宇佐見定行が野尻湖の舟遊びに誘い、政景と共に身を投げたという事件があり、境内には定行の霊を弔うために謙信が建てたという墓がありました。 |

|

|

| 野尻新城 |

| 信濃町 |

|

野尻新城が築かれた時期は定かではないのですが、古くから信越国境にあった要衝で、野尻湖を見下ろす場所に築かれた山城です。ここから越後領内(現在の上越市)まで30キロメートルしか離れていない場所だったことから、近くには沼尻関所が置かれていました。戦国時代には上杉謙信の属城として機能していて、謙信が関東出兵などの留守を狙って川中島に出てきた武田信玄によって落城したものの、後に謙信によって取り戻されています。写真は野尻湖に浮かぶ琵琶島に行くための定期遊覧船や貸しボートの船着場から見上げた城山です。 |

|

|

| 松代城 |

| 長野市 |

|

=作成中= |

|

|

| 横山城 |

| 長野市 |

|

築城の時期と築城者は不明ですが、信濃国の善光寺の東側に築かれた城として、南北朝時代から戦国時代にかけて、幾度の戦乱に巻き込まれたために、善光寺平を支配する領主や横山城主が頻繁に交代しました。横山城が有名になったのは川中島の合戦で、長尾景虎(後の上杉謙信)が横山城を本陣として度々利用したことがあります。善光寺平を含む北信濃の一帯が武田信玄の支配下になると、武田方の相木昌朝(外様の信濃衆でありながら、親戚の真田幸隆と共に信玄に重用された人物)が城主になりましたが、武田氏が滅ぶと横山城は廃城になりました。善光寺に行ったときに横山城跡である写真の彦神別神社まで行ったものの、帰宅してから城山公民館に説明板があることを初めて知りました。また善光寺に行くことがあれば、リベンジしたいなと思いました。

|

|

|

| 大峰城 |

| 長野市 |

撮影していない為

画像はありません |

=作成中= |

|

|

| 海ノ口城 |

| 南牧村 |

|

室町時代に大井成頼(平賀源心)が本城・平賀城の支城として築いたのがはじまりだそうです。武田信虎(信玄の父)は大軍を引き連れて攻撃をしかけましたが、成頼はわずかな兵で撃退させてしまいました。年末になったので、信虎は甲斐に引き上げ、武田晴信(後の信玄)が殿を引き受けました。武田軍が帰陣することを知った成頼は、守備を解いて兵士達を海尻城や村に帰してしまいました。そこへ晴信は300の兵を引き連れて奇襲を仕掛け、海ノ口城は落城して成頼は討死してしまいました。この戦いで初陣を飾った時の晴信はわずか16歳で、天文5年(13代将軍・足利義輝の時代)12月28日の出来事でした。写真は本丸跡にあった城址碑で、ここにたどり着くまで30分もかかってしまいました。本丸に立つと、勝どきの声をあげる晴信の姿が見えてきそうでした。

|

|

|

| 海尻城 |

| 南牧村 |

|

築城の時期は不明ですが、伴野氏の家臣・井出氏が築いたのがはじまりだそうです。戦国時代には葛尾城の村上氏の家臣達(薬師寺右近,多知三多兵衛,小沼川舎人亮)が守っていましたが、武田信虎(信玄の父)の命を受けた板垣信方の軍勢に攻められて落城しました。その後、小山田昌行が城代として日向昌時,長坂国清がそれぞれ固めました。その後、城を取り戻そうと村上氏の家臣達が周辺の土豪の援助を受けて攻撃しました。海尻城は二ノ丸まで落とされたものの、武田軍の救援が間に合って落城を免れました。翌年に海尻城を前進基地とした信虎は佐久に攻め入って36ヶ所の城砦群を攻め落として佐久地方を平定することになります。写真は国道141号沿い(かつての佐久街道)にある天台宗・医王寺の参道前にあった石碑「海尻城址」です。 |

|

|

| 田口城 |

| 佐久市 |

|

=作成中= |

|

|

| 龍岡城 |

| 佐久市 |

|

=作成中= |

|

|

| 内山城 |

| 佐久市 |

|

=作成中= |

|

|

| 上ノ城 |

| 佐久市 |

|

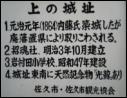

元治元年(14代将軍・徳川家茂の時代)に内藤正縄(老中・水野忠邦の実弟)によって築かれました。正縄はわずか9歳で岩村田藩の6代藩主になった人物です。優秀な人物だったらしく、後に大番頭(江戸城の各要所を守備する組頭を束ねる役職)や伏見奉行などの幕府の要職を歴任するようになりました。正縄が63歳のときに城主格になると、上ノ城が新たに築かれました。しかし、完成しないうちに7年が過ぎて廃藩置県で明治を迎えて取り壊されてしまいました。余談ですが、正縄の舅は大岡忠正といい、武蔵国の岩槻城主であることが分かってビックリしました。城下にある遷喬館を藩校として勤学所と武芸稽古場を隣に設けて文武両道を奨励した藩主だったことは知っていたのですが、わずか36歳で亡くなっていたのには更にビックリしてしまいました。

|

|

|

| 志賀城 |

| 佐久市 |

|

=作成中= |

|

|

| 岩村田城 |

| 佐久市 |

|

江戸時代に内藤正友が武蔵国の赤沼(比企郡)より移封して岩村田城を築いて岩村田藩を興したのがはじまりです。正確には城ではなく、内藤氏7代の陣屋として141年間続きました。幕末に7代藩主・内藤正縄(老中・水野忠邦の実弟)のときに、城主格になると、上ノ城が新たに築かれました。しかし、完成しないうちに7年が過ぎて廃藩置県で明治を迎えて取り壊されてしまいました。写真は本丸跡(岩村田公園)にあった大きな城址碑で、そこからは佐久市の市街地が見えました。付近には1棟の蔵があり、唯一の建物だそうです(追記:平成21年に愚かにも取り壊されてしまったのですが、何故修理することを考えなかったのかが残念でした)。本丸跡から岩村田小学校方面に100メートル歩いたところに神社があり、上ノ城の説明板があり、土塁が残っていました。

|

|

|

| 大井城 |

| 佐久市 |

|

=作成中= |

|

|

| 伴野城 |

| 佐久市 |

|

=作成中= |

|

|

| 平賀城 |

| 佐久市 |

撮影していない為

画像はありません |

=作成中= |

|

|

| 荒砥城 |

| 千曲市 |

|

戦国時代に葛尾城の村上氏の支族・山田氏が構えた山城があったそうです。武田信玄と上杉謙信の勢力下にあったため、城主がめまぐるしく変わったそうです。千曲川の対岸にある上山田温泉街の裏手に城山史跡公園として荒砥城がありました。熊本城や姫路城のような近世城郭と違って、中世の山城はなかなかイメージが沸きにくいのですが、こういった建物のお陰で「こんな山の上に本当にお城があったの?!」という疑問が吹き飛んでしまいました。同じ山城でも、愛知県にある足助城と、静岡県にある高根城とは、また違った趣向なのも面白いなと思いました。この日は天気が良くて360度見渡すことが出来ました。見学が終わると、城山を下りて荒砥城の本城・葛尾城に向かいました。

|

|

|

| 和合城 |

| 坂城町 |

|

室町時代に葛尾城の村上義清の家臣・林常重が構えた城で、埴科郡と小県郡の国境にある虚空蔵山の上に和合城あり、真下を通る街道に睨みを利かせていたそうです。国道18号の「鼠橋通り」交差点を曲がってベイシア坂城店というスーパーマーケットの裏に行くと、写真の標柱「和合城跡登山口」がありました。先ほど行った荒砥城のような石垣が残っていて、説明板があるというので本当は行ってみたかったのですが、標柱から虚空蔵山は遠くに見えたのと、標柱の横にあったハイキング案内板によれば1時間を要することが分かったので、登山を諦めました。

|

|

|

| 村上氏館 |

| 坂城町 |

|

南北朝時代に村上氏が村上郷からこの地に館を築いて移転したのがはじまりだそうです。同時に詰めの城として葛尾城と姫城も築きました。村上義清のときに武田信玄によって追われるまで、約160年間村上氏の居館であったそうです。葛尾城の登城口がある坂城神社から真っ直ぐ下って行くと左側に写真の石碑を見つけることが出来ます。そこから進んで突き当たったところに曹洞宗・満泉寺(村上氏館跡/村上氏の菩提寺)にたどり着くことが出来ます。立派な門構えを持つお寺で、本堂の屋根には村上氏の紋が付いていました。満泉寺には鎌倉時代の後期に製作された御本尊・釈迦如来坐像が安置されており、長野県では唯一の石造りだそうです。

|

|

|

| 姫城 |

| 坂城町 |

|

築城の時期は不詳なのですが、葛尾城に関する資料によれば南北朝時代から村上氏歴代の居城として存在していたそうなので、その頃に葛尾城の南側を固めるために築かれたものと思われます。姫城と葛尾城に行くには坂城神社の裏にある登城口から入るのですが、葛尾城とは同じ尾根続きあるので、姫城を横切らないと行けないそうです。インターネットで葛尾城&姫城について調べていると、なんと熊が居ることが分かりました。姫城と葛尾城には石垣が残っており、説明板も設置されているそうなので興味があるのですが、熊が出没するようでは仮に熊除けの鈴を持っていたとしても怖くて行けないです。写真は葛尾城の支城・荒砥城の主郭から眺めた城山で、下を千曲川が流れていました。

|

|

|

| 葛尾城 |

| 坂城町 |

|

築城の時期は不詳なのですが、資料によれば南北朝時代から村上氏歴代の居城として存在していたそうです。北信濃最大の豪族として栄えたのは村上義清のときで、小県や佐久にも勢力をのばしていたそうです。武田晴信(後の信玄)が小県や佐久に侵攻すると、義清は周囲の豪族と連携して上田原の戦いと砥石城の戦いで晴信を打ち負かしたものの、直ぐに立て直した晴信によって居城の葛尾城を追われてしまいました。義清は越後の上杉謙信を頼ったのがキッカケで、世に有名な川中島で武田軍と上杉軍が衝突するようになりました。写真は城山の麓にある坂城神社の裏にあった石碑で、「村上氏城館跡」と登城「葛尾城跡口」と「葛尾城登山案内図」が設置されていました。今回は家族が一緒なので登らなかったのですが、葛尾城と姫城へはここから入ると行けるそうです。

|

|

|

| 上田城 |

| 上田市 |

|

天正11年(豊臣秀吉と徳川家康が対立して小牧・長久手の戦いが起きた年)に、真田昌幸(幸隆の3男)が千曲川に面した尼ヶ淵に上田城を築いたのがはじまりだそうです。沼田領や吾妻領を巡って第1次上田合戦が起きると、家康は鳥居元忠を総大将として1万の大軍を派遣しました。ゲリラ戦で大混乱を起こした上に、3千の兵を失って敗走したそうです。関ヶ原の戦いの直前に起きた第2次上田合戦では、徳川秀忠を総大将として3万8千の大軍で攻撃しました。わずか2千の兵で徳川の精鋭を二度も破った昌幸は、さすが武田信玄の奥近習だった知将だなと思いました。真田時代の土塁の上に立つと、大混乱を起こしている徳川の精鋭に向かって大笑いしている昌幸の姿が目に浮かんできました。

|

|

|

| 米山城 |

| 上田市 |

|

室町時代に葛尾城の支城として機能していたそうです。米山城は砥石城とは同じ尾根続きに築かれた城郭だそうです。砥石城&米山城を目指したのは今回で二度目になります。最初に行ったときは、城山は分かるのだけど、登城口が見つからなくて引き返してしまいました。今回は、国道144号沿いにある伊勢山郵便局のある交差点を曲がり、金剛寺に向かう坂を上がった所にある交差点付近に「砥石・米山城跡」という道路標識を見つけることが出来ました。標識従って曲がって突き当たった先に新しく造られたばかりの遊歩道(登城口)があり、そこから米山城と砥石城に行けることが分かりました。今回は家族が一緒だったので上まで行きませんでした。藪が枯れて歩きやすくなる季節になったらば、そのときは城山に登ってみたいと思いました。

|

|

|

| 砥石城 |

| 上田市 |

|

室町時代に葛尾城の支城として機能していたそうです。砥石城は米山城と共に、尾根続きに築かれた大城郭でした。武田晴信(後の信玄)が唯一落とせなかったのが砥石城で、1千の武田兵を失った戦いが「砥石崩れ」でした。晴信は上田原の戦いで村上義清に大敗したものの、勢力を盛り返して佐久地方と小県地方を平定すると、砥石城に向かって駒を進めたそうです。新田次郎の「風林火山」を読むと、砥石城を落とせなかっただけではなく、はるかに兵力が劣る村上軍によって武田軍は大混乱に陥ったことが書かれていました。その後、砥石城は真田幸隆の策略によって1兵も損することなく落城したそうです。麓には曹洞宗・陽泰寺があり、古い建物がとても良かったです。陽泰寺に使われている石垣は、大正時代に城跡に散乱していた石垣を集めて積んだものだそうです。 |

|

|

| 根小屋城 |

| 上田市 |

|

根古谷城については時代と歴史ともに不詳ですが、近くには真田氏の城砦群に囲まれたところにあるので、真田氏の属城として機能していたのではないかと思います。根古谷城は洗馬川に沿っている断崖絶壁に築かれた城で、主郭に登ると低い石垣が残っていました。写真は根古谷城の登口前にあった標識で、先に寄った尾引城とは同じハイキングコース上にありましたが、ここには説明板はありませんでした。

|

|

|

| 長尾城 |

| 上田市 |

|

写真の「長尾城」という標識は、尾引城に行くときに偶然に見つけました。尾引城に行くには、正面コースと北まわりコースの2つがあり、秋葉神社に直接行ける正面コースの前に車を停める場所が無かったので、北まわりコースの登口前にレンタカー停めたのがキッカケでした。尾引城に行くコース(秋葉神社)は整備されていて通れる状態になっていたのに、長尾城に行くコースは藪が凄くて標識より先に進めない状態でした。帰宅してインターネットで長尾城について検索してみたのですが、全然ヒットしませんでした。尾引城を守る同じ尾根続きに築かれた砦という役割だったのではないかと思いました。

|

|

|

| 尾引城 |

| 上田市 |

|

この地を支配していた豪族・横尾氏の属城があったそうです。室町時代に小県郡に侵攻してきた武田軍に対して、豪族達(横尾氏・海野氏・根津氏)が抵抗して海野平の合戦が起き、この戦いで内小屋が落城すると、支城の尾引城も落城したそうです。この戦いで海野幸隆(後の真田幸隆)は上州箕輪城の長野業正を頼って落ち延びたそうです。尾引城(別名:横尾城)に行くには、正面コースと北まわりコースの2つがあり、秋葉神社に直接行ける正面コースの前に車を停める場所が無かったので、北まわりコースの登口前にある広場に停めました。「遠回りになるなあ…」と思いながら、標識に従って山の奥に入り、秋葉神社の裏側に出ました。秋葉神社が主郭に当たる部分で、そこから内小屋城のある城山が見えました。

|

|

|

| 内小屋城 |

| 上田市 |

|

この地を支配していた豪族・横尾氏の城があったそうです。室町時代に小県郡に侵攻してきた武田軍に対して、豪族達(横尾氏・海野氏・根津氏)が対立して海野平の合戦が起き、この戦いで内小屋城は落城したそうです。写真は曹洞宗・信綱寺の本堂で、内小屋城の麓にあります。長篠の合戦で真田信綱と真田昌輝が戦死した後、家督を継いだ真田昌幸が二人の兄の菩提を弔うために、大柏寺から信綱寺に改称したそうです。信綱寺には、信綱の首を包んだという血染陣羽織や、血染めの鎧、書状などを展示している無料の宝物館(お寺さんに声をかければ開錠して中に入れてもらえるそうです)があるのですが、時間の関係で入りませんでした。

|

|

|

| 真田本城 |

| 上田市 |

|

佐久地方を平定して小県郡を脅かしてきた武田信玄に対し、海野氏をはじめとする小県郡の豪族達は村上氏の援助を得て抵抗してきました。真田幸隆は早くから信玄に仕官していたそうです。村上氏の支城である砥石城の攻略で信玄は1千の兵を失ってしまいましたが、幸隆は謀略で1兵も失うことなく、あっという間に陥落させてしまったそうです。この戦いで旧領を回復した幸隆は、居館として真田氏館を築いたときに、詰めの城として背後に築いた山城が真田本城だそうです。写真はの高台にあった城址碑で、そこからは砥石城のある城山が近くに見えました。真田本城跡は整備が行き届いている上に、城址碑と説明板が3つずつ設置されていて楽しかったです。今回は行かなかったのですが、真田本城の麓には曹洞宗・長谷寺があり、幸隆夫妻のお墓があるそうです。

|

|

|

| 真田氏館 |

| 上田市 |

|

室町末期に村上義清の属城である砥石城の攻略に失敗した武田信玄のところに、真田幸隆が攻略を申し出ました。幸隆は村上氏を見限って武田氏に仕官したばかりだったので、武田家臣達は反対したそうです。その中で信玄の実弟・信繁は幸隆を後押ししたそうです(これがキッカケで後に幸隆は信繁の家臣として働くようになったそうです)。信玄が落とせなかった砥石城を調略で落した幸隆は、その恩賞で真田氏館を築いたそうです(館跡には皇大神宮があり、土塁と石垣と空堀が残っていました)。武田軍の先鋒対として数々の戦いで活躍をしてきた幸隆は外様でありながら、譜代並みの待遇を受けていたそうです。北側に300メートル行ったところに真田氏歴史館があり、大河ドラマ「真田太平記」で使用された三代(幸隆・昌幸・幸村)の甲冑が展示されていました。

|

|

|

| 矢沢陣屋 |

| 上田市 |

|

江戸時代に仙石政勝(上田城主を務めた仙石忠政の甥)が上田藩・仙石家の分家として矢沢に陣屋を置いたのがはじまりだそうです。上田藩の仙石政明が出石に移封になってからも、矢沢陣屋の仙石氏は7代続いて明治維新を迎えたそうです。矢沢陣屋は戦国時代の矢沢城の麓にあり、小さくて古い街並みの中にありました。

|

|

|

| 矢沢城 |

| 上田市 |

|

矢沢城が築かれた時期や歴史ははっきりしないのですが、真田幸隆の実弟・矢沢頼綱(真田幸隆の実弟)の居城だったことは確実のようです。矢沢氏は諏訪神社上社の神事奉仕などをはじめとして、諏訪上社の神使御頭を務めている名門でした。総領家・諏訪氏が武田信玄によって滅ぼされてしまったときに、小県郡は信玄の家臣・幸隆の領地になった過程で頼綱が矢沢家を相続したそうです。矢沢頼康(頼綱の長男)のときに関ヶ原の戦いが起きると、真田昌幸(頼綱の従兄)と真田幸村(昌幸の次男)は西軍に味方をし、頼康は真田信之(昌幸の長男)に従って東軍に味方をしました。東軍が勝利を収めると、信之は松代藩の藩主となると頼康は松代藩の家老となり、以降明治維新まで続きました。松代市内には、矢沢家の重厚な表門が残っているので、一見の価値はあります。

|

|

|

| 高島城 |

| 諏訪市 |

|

豊臣秀吉の天下統一が終わると、この地を治めていた諏訪頼忠(頼重の従兄)が諏訪を離れると、豊臣氏の家臣・日根野高吉が諏訪湖のほとりに高島城を築いたのがはじまりだそうです。高吉は6年かけて完成させましたが、関ヶ原の戦いで西軍が敗れると下野の壬生に転封されてしまいました。入れ替わるようにして江戸城の留守居をしていた大役を果たした諏訪頼水(頼忠の子)が旧領に復帰しました。以後、改易されることなく明治維新を迎えたそうです。高吉が築いた天守閣をはじめとする建物は、明治8年に取り壊されてしまいましたが、昭和45年に古写真を基に復活しました。この日は犬山城に日帰りドライブに行く途中に高島城に寄りました。諏訪湖の水を引いた水城なのに、諏訪湖の水はかなた向こうに見え、住宅街で埋まっていてビックリしてしまいました。

|

|

|